| ホーム>>中日両国>>視点 |

| 浦島太郎が持ち帰った玉手箱 |

| 発信時間: 2010-02-25 | チャイナネット |

|

|

|

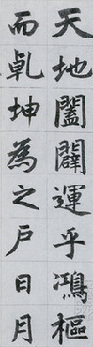

懐は大きく、広く、深かった! 唐の都長安は当時の国際都市で、いわば今のニューヨークのような存在であった。シルクロードの起点でもあり、長安市内には世界各国からいろんな人種の人間が集まっていた。ましてや唐は多民族を抱える大帝国であるから、その懐は広く大きく深かった。肌の色、目の色の違う人々も、唐では珍しくなかった。そんな中にあって日本人も長安で活躍する者が現われた。その代表格が阿倍仲麻呂(698~770年)である。仲麻呂は717年に第八次遣唐使に遣唐留学生として唐に渡る。唐の国学である太学に入学を許され、科挙にも合格する。唐の玄宗に仕え、官位を重ねた。 唐の朝廷では主に文学畑の役職を務めたことから、李白、王維ら数多くの唐の詩人と交わった。753年遣唐大使藤原清河とともに僧鑑真に会い、渡日を要請し自らも帰国しようとするが遭難し、再び唐にもどった。王維(701~761年)は仲麻呂とほぼ同時代の人で、719年に科挙に合格、二人は官吏として順調に出世する。ほぼ30年にわたって交際を続け、仲麻呂が帰国の途に就く752年に送別の詩「秘書晁監(秘書監の晁衡の意)の日本国へ還るを送る」を詠んでいる。仲麻呂の乗った船は暴風雨に遭って唐の領内の安南(現在のベトナム中部)に漂着し、仲麻呂一行は帰国できずに755年に長安にもどった。李白(701~ 762年)は彼が死んだという誤報を伝え聞き、七言絶句「哭晁卿衡」を詠んで仲麻呂を悼んだ。仲麻呂は改名して晁衡(朝衡)と名乗っていた。この年、安禄山の乱が起こり、仲麻呂は帰国を断念。唐で再び官途に就き、鎮南都護・安南節度使としてベトナムで総督を務め、最後は潞州大都督であった。結局日本への帰国はかなわず、唐で73歳の生涯を閉じた。有名な「天の原 ふりさけみれば 春日なる 三笠の山に いでし月かも」は、百人一首にも選ばれている。

行きは青年、帰りは壮年 後の時代にも雪村友梅(1290~1346年)のような傑出した人物が現れる。鎌倉で一山一寧の侍童となり、18歳で元に渡り、二年ほど中国を遊覧し、当時の代表的文人、趙孟頫と交際するなど若年にしてその才学を認められる。ところが元と日本との関係悪化で、元在住の日本僧が全て獄に繋がれ、雪村も長安に流されて三年を過ごす。さらに奥地の成都に追放され、十年間を四川で過ごす。その間に儒教の経書、史書の研鑽を積む。その後恩赦があり、雪村は長安の翠微寺の住職に任ぜられ、宝覚真空禅師の号を送られ厚遇を得、20年以上を中国で過ごした後、1329年に帰国する。彼は中国の文人、士大夫と自由に対等に交際した。 龍山徳見(1284~1358年)も鎌倉の円覚寺で一山一寧の下で侍者を務め22歳で元に渡る。元が日本僧を都市から追放したため逃げ、ある富豪の紹介で天童寺で修行。その後捕えられ、首都の大都(現在の北京)に送られ、さらに洛陽の白馬寺に送られる。間もなく許されて江南にもどり、偈頌の第一人者古林清茂に学ぶ。その後各地の禅院にとどまり、在住45年、66歳のときに日本に帰国。足利直義の帰依を受け建仁寺の住持に任命される。五山文学を代表する義堂周信、絶海中津など優秀な弟子を養成した。

太政大臣藤原公経の子で僧籍に入った武田昌慶は、1369年明に渡り、金翁道士について医を習得。秘伝を受け、その娘を妻とし、二子を設けた。洪武帝(在位1368~1398年)、明の太祖朱元璋の后が難産で衆医が治療したが効がなく、昌慶が召されて薬剤を投与したところ、皇子を安産した。その功により安国公に封ぜられた。1378年に帰朝、足利義満に仕え、医師の最高位・法印に昇進。室町~江戸時代を通じて栄えた医の名家、武田家の祖となった。 そこはかとなく香る漢文化 遣隋使船や遣唐使船で幸運にも隋や唐にたどり着いた者も、つぎの船がやって来る間隔がほぼ20年と長く、20歳の青年が40歳の壮年になることも珍しくない。当時の平均寿命からすれば、現在の5、60歳という感覚かもしれない。このように見てくると、かれらはいずれも10年以上ほぼ20年近く、時には4、50年も中国に滞在し、中国に骨を埋める覚悟をどこかに持ちながら、中国人と衣食住を共にし、いつ来るとも分からない帰国の機会を気長に待つしかなかった。しかしそれだからこそ、中国の本物の文化を入手できたのかもしれない。浦島太郎伝説を地で行くような人々が持ち帰った玉手箱の中身は、絢爛たる中国文化であり、それが今日の日本文化の礎になっている。想像をたくましくすれば今回取り上げた先達は帰国船を一日千秋で待っていたのではなく、この先進国の文化に浸りながら、やっと来た船に乗り込み、遅れた日本にもどって、にわかに使命感が蘇えったのではなかろうか。この国は、懐が深く、なに人であるかはどうでもいいような気にさせる。どの時代にあっても中国では中華の一員かどうかは、民族や人種や出身ではなく同じ文化を共有しているかどうかである。その背景にはこの国が多民族国家であり、天下をとるということは漢民族を中心とする多民族を中華文化の下に治めることを意味すると、農文協の『図説 中国文化百華』シリーズの『「天下」を目指して』の著者・王柯教授は言う。中原は中華文化の蜜壺で、蜜を吸えば漢化する。 海を隔てた日本は、長年にわたって集めた漢文化をこつこつと磨き、こすり、いぶして自分色に染め、どうしても染まらぬものはそっとうっちゃってきた。しかしどこを開けても、そこはかとなく漢文化の香りが漂うことも事実である。 「人民中国インターネット版」 2010年2月25日

|

· 中日文化相が会談

|